番外編 「その牡蠣の水槽、本当に殺菌できていますか?」(前編)

おさかなマイスターの養殖講座(番外編4)生牡蠣はお好きですか?

私は牡蠣大好きです!焼きでも蒸しでも、もちろん生でも、何個でも食べられます。

「冬といえば牡蠣!」というのももはや過去の話、最近は夏でも生で食べられる機会が増えてきました。背景としては、オーストラリアやニュージーランドといった、季節の異なる地域からの輸入、三倍体(生殖機能を持たないため夏でも身痩せしない)の牡蠣の増加などが挙げられますね。

牡蠣の養殖、特に生牡蠣の出荷においては、安全性を担保するために適切な水質管理が求められます。牡蠣は海水を大量に取り込みながら成長するため、ノロウィルス等のウィルスや細菌を含むことで食中毒発生のリスクがあります。そのため、保健所の規制や市場の品質基準を満たすために、出荷前の浄化処理が重要になります。しかし、全国的に統一された基準はなく、地域ごとに条件が異なるため、生産者さん自身が自身の養殖環境に応じて適切な対策を講じる必要があります。

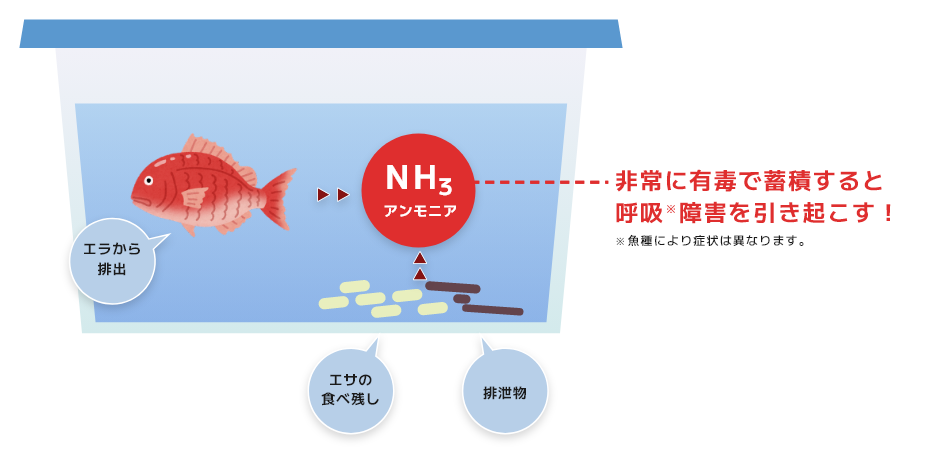

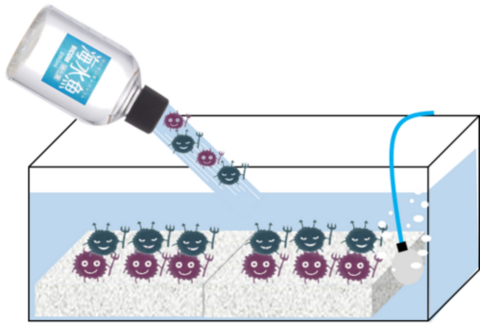

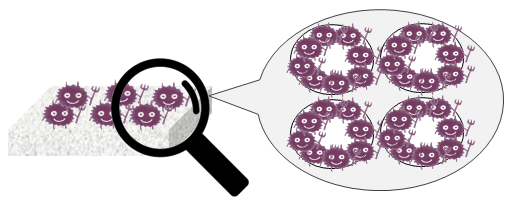

また、浄化水槽内の水質が悪化すると、当然浄化の効果が低下し、牡蠣の品質にも影響を与えます。ろ過システムや殺菌装置を導入し、水質をしっかり管理することで、適切な浄化が可能となります。

本コラムでは、これらの課題の現状と、適切な設備導入のポイントを解説し、安全で高品質な牡蠣の生産をサポートします。

生牡蠣の浄化の必要性

生牡蠣のもつリスク

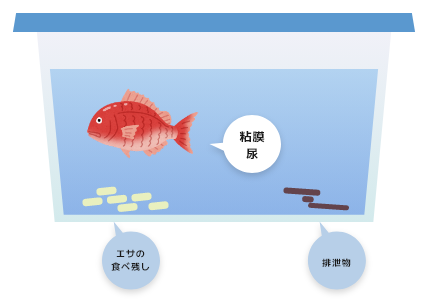

牡蠣は1時間に10 ~20Lもの海水を取り込み、植物プランクトン等を食べることで成長します。豊富な栄養の海では多くのプランクトンが湧き、牡蠣をしっかり太らせます。

但し、牡蠣をはじめとした海産物、特に生食に関しては注意が必要です。牡蠣の食中毒の原因として頻繁に耳にするのはノロウィルスでしょうか。高い感染力を持っており、食品を媒介してだけでなく、接触・飛沫によっても感染します。感染すると激しい腹痛・嘔吐・下痢などにみまわれます。

危険なのはノロウィルスだけではありません。海中には様々な細菌も存在しており、大腸菌、腸炎ビブリオ菌、サルモネラ菌など、生牡蠣を介した食中毒についての報告は世界中に存在します。

ノロウィルス(国立感染症研究所より)

ノロウィルス(国立感染症研究所より)

新鮮なら生食できる!?

どんな牡蠣でも新鮮であれば生食OK!…という訳ではありません!

生食用かきの採取海域はしっかり区分されています。これは、食品衛生法施行規則の改正に基づき、各都道府県が独自に定めた名称で採取海域を表示することが義務付けられており、そこで採れものしか生食用にできないのです。

例として広島県では牡蠣の生食の可否について、地図でエリアを指定しています。

このように、生食可能な牡蠣の養殖エリアが厳密に決まっています。

指定海域:採取したかきをそのまま『生食用かき』として出荷できる海域

条件付指定海域:採取したかきを人工浄化(約20時間換水)すれば『生食用かき』として出荷できる海域

指定外海域:『加熱調理用かき』しか出荷できない海域

牡蠣の海域指定マップ

(広島県HPより)

牡蠣の海域指定マップ

(広島県HPより)

正しい浄化方法とは?

生牡蠣の安全性確保のため、県によって出荷前の浄化処理が義務化され、浄化施設の設置や殻付き牡蠣の洗浄設備の導入が必要となっています。

ただし、牡蠣の浄化に関して全国的な統一基準は存在しません。例として、広島県、三重県、宮城県の、生牡蠣の浄化に関する基準を比べてみましょう。共通点としては、牡蠣に対して十分な水量を確保するため、牡蠣1,000個あたり、720L/時間の換水量を設けることとなっています。一方、海水の殺菌方法は地域によってまちまちで、その殺菌能力については殆ど言及がありません。

このコラム執筆時点では、全国共通の浄化基準は無いのです。

| 広島県 | 三重県 | 宮城県 | |

|---|---|---|---|

| 人工浄化 | 浄化水槽に清浄海水を入れ、換水し、又は殺菌しながら循環させ、牡蠣を人工的に浄化すること。 | 使用する海水は、紫外線などで殺菌されたもので、汚れや浮遊物がなく、大腸菌群最確数が100mlあたり1.8以下であること。 | 浄化には滅菌海水を使用し、牡蠣の安全性を高めること。 |

| 殺菌装置 | ー | 殺菌機への海水流量は、殺菌機の能力以上にしないこと。 | むき身牡蠣の人工浄化は一般に塩素・紫外線・オゾンによって滅菌した海水をかけ流すこと。 |

| 水槽構造 | 換水を十分に行うことができる構造であること。 牡蠣と海水の接触面積が大きくなるように工夫すること。 |

牡蠣は水槽の床面から10㎝以上底上げすること。 浄化終了時間の異なる処理を同一水槽内で行わないこと。 |

ー |

| 換水量 | 牡蠣1,000個あたり720L/時間以上を原則とする。 | 牡蠣1,000個あたり720L/時間以上の換水量を原則とする。 | 牡蠣1,000個当たり720L/時間以上の換水または循環水量を確保すること。 |

| 浄化時間 | 満水後おおむね20時間程度とすること。 | 満水後、おおむね18時間以上の浄化が必要。 | 生食用の殻付き牡蠣は、22時間以上の浄化処理が必要。 |

| 浄化前 | ー | ー | 水揚げした牡蠣は、殻洗浄機で十分に洗浄し、殻表面の汚泥や異物を除去した後、清潔なカゴや浄化タンクに収容します。 |

| 浄化後 | ー | 浄化後の牡蠣は、排水終了後に取り出すこと。 浄化後の牡蠣は、殺菌海水で流水洗浄すること。 |

作業終了後は、浄化水槽を速やかに清掃し、常に清潔な状態を保つことが求められます。 |

| 情報元 | 生かきの取扱いに関する 指導要領 |

カキの養殖・加工 ガイドライン |

かき処理場における生食用かき販売事業者向け HACCPの考え方を取り入れた 衛生管理計画作成マニュアル |

近年、全国各地で牡蠣養殖が盛んに行われるようになってきました。しかし県によってはこういった生牡蠣の浄化基準が定まっておらず、また県内の事例もないため、各生産者さんはそれぞれの自治体・保健所の指導に従い、適切な浄化処理を行う必要があります。

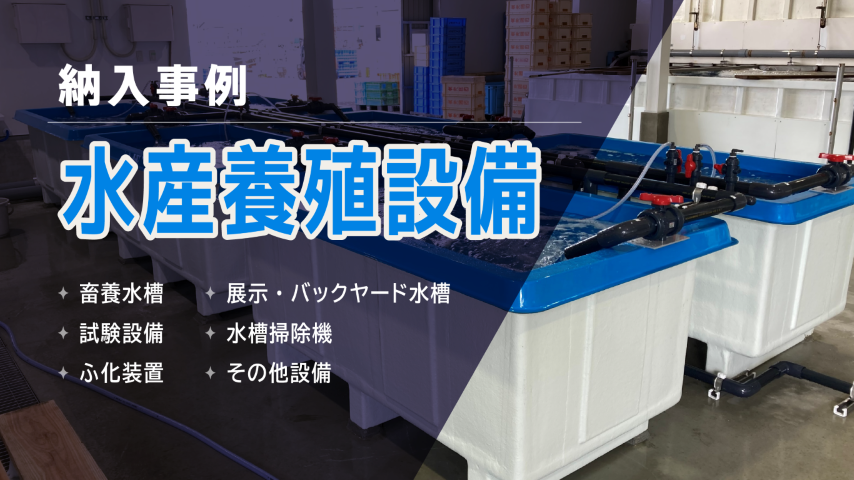

マツイでは、浄化に必要な各種機器を取り扱っております。

次回は生牡蠣の浄化に必要な水槽設備について、各機器の注意点や選定のチェックポイントなどを、詳細に説明していきたいと思います。

執筆者

芝原 英行

東京海洋大学院卒。学生時代はウナギの完全養殖の研究に従事。

(株)マツイ入社後、2年目におさかなマイスターを取得。称号の重圧に日々プレッシャーを感じている。

カキ、サバ、ウナギ、マグロ、チョウザメ等、様々な魚介類の養殖設備・実験水槽等に携わり、趣味はダイビング・アクアリウムと魚漬けの日々を送っている。

おさかなマイスターの養殖講座 コンテンツ一覧

第1回養殖業を始めるには?ビジネスの視点から徹底ガイド!

第2回陸上養殖業の基本!方式・設備・コストを解説

第3回水槽の素材について

第4回水槽の選定について

番外編水産養殖関連 設備 納入事例のご紹介

第5回きれいな水を維持しよう!物理ろ過の基本

番外編 2番外編 ノルウェー Aqua Nor 2023 訪問記

第6回見えないところもきれいにしよう!生物ろ過の基本

第7回生物ろ過で水質を適切に管理しよう!

番外編 3番外編 東京 シーフードショー 2024出展記録

第8回生物ろ材の特長を把握して選定しよう!

番外編4番外編 「その牡蠣の水槽、本当に殺菌できていますか?」(前編)

番外編5番外編 「その牡蠣の水槽、本当に殺菌できていますか?」(中編)

おさかなマイスターって?

さかなをおいしく、賢く食べるために、さかなの魅力を伝えるために魚介類の旬、栄養、産地、漁法、調理、取扱方法などを学びさかなの魅力や素晴らしさを伝える「さかなの伝道師」です*。

弊社(株式会社マツイ)には「おさかなマイスター」の有資格者が在籍しております。当ページでは有資格者の監修の元、養殖にまつわる専門知識をお伝えしていきます。

*引用:日本おさかなマイスター協会